猫同士のケンカで猫が怪我を負った!

ひっかかれたみたいでちょっと血が出てる!

どうすれば!?

まずは落ち着きましょう。

慌てて人間用の薬や消毒液などは使用しないでください。

猫が怪我(出血)をしたときの応急処置

- 細菌の繁殖を防ぐため、ぬるま湯で傷口を洗ったり塗れたガーゼで傷口を優しく拭う。

(※消毒液は使わない、人間用の薬などは使わない。)

- 出血している部分に清潔なガーゼを当てて押さえて止血。

軽いものならここで止血できます。 - 処置をして10分程度様子を見ても止まらない場合は止血しながら病院へ。

とにかく慌てず冷静に!今回は軽い傷の処置を紹介しましたが、大きな傷ならいったん動物病院へ電話をして指示を仰ぐのも一つの手段です。

▼止血の補足

鮮紅色の動脈血がどくどくと拍動に合わせて流れているときは、傷口よりも心臓に近い部分に固く包帯を巻いて止血します。

また暗紅色の静脈血がだらだらと流れているような場合は、傷口そのものを包帯できつく巻いて止血します。

【実録】飼っている猫二匹がケンカ中に怪我をした

うちでは二匹の猫がいます。

▼先住猫、クロちゃん(2014年生まれ・女の子)

▼マロちゃん。2017年に仲間入り。(2017年生まれ・男の子)

この子たちは一定の距離を保ちつつ生活するそこまで仲良くない猫たちです。でも寝相はシンクロしたりして時間の経過と共に認めあってきた仲。

猫同士を仲良くさせる7つのポイント!多頭飼いのメリットデメリットも紹介!【体験談あり】

そんな2匹のケンカは日常茶飯事、ケンカ中に怪我はめったにしませんが、ある日怪我をしてしまいました。

クロちゃんに引っ掛かれたのでしょう、マロちゃんの鼻の頭から血が出ていました。

幸い浅い傷でしたので水で湿らせたガーゼで傷口を拭くくらいの処置で済みました。

消毒などはしていません、水のみです。幸い数日たって特に膿みもせず、自然に治っていきました。

二匹の情報

- 二匹とも室内飼い

- たまに外を散歩

- 毎年のワクチン接種

【症状】

- 鼻の頭部分に傷。

- 多少の出血。血をふき取ったらじわっとまた出る感じ。垂れない。

私のやったこと

- 水で濡らしたティッシュで優しく血を押し出すようにふき取る。

鼻部分(鼻の頭・短い毛の生えている部分)だったので無理にはしませんでした。 - 消毒はしていない。

次の日

順調に自然治癒している感じ。しかし化膿する場合は三日後と聞いたので油断はできません。

数日後

もう傷跡も残らず普通です。放っておいて正解な傷でした。

耳にも傷を負ったことがある。

マロちゃんは耳も引っ掻かれたことがあります。少し裂けてしまいました…。

▼絵にするとこう。こんな感じで切れてしまいました。

【処置の方法】

耳がちょっと裂けていたのでずれる(?)可能性があると思ってあまり触っていません。自然任せ。ひどくなるようなら病院を考えました。

が、だんだんとかさぶたになり数日後にはそれがぽろっと落ちたようできれいになっていました。耳は少し裂けてしまいましたが大事が無くて良かったです。

病院へ行った方がいいのか迷った

ひどくなるようなら動物病院か?と思っていましたが様子を見ることにしました。ここはいつも難しいラインですね…。大きな動物看護師さんも常駐しているような病院なら電話で聞くことが良いでしょう。

コチラの記事でも動物病院に行くかどうかのラインを語っています▼

みんな悩む。動物病院へ行くか行かないかのライン。

【補足】猫同士のバトルの負傷の例

うちの二匹のバトルでおおった負傷を紹介。最近はマロちゃんだけの負傷が多いですが…。

目の上が腫れた(たんこぶ?)

「あれ?なんかマロちゃんの顔が違う…」と思ったら漫画みたいに目の上が腫れていました。おそらく強度の猫パンチを顔面に食らったのでしょう。(クロちゃんの)

「あれ?なんかマロちゃんの顔が違う…」と思ったら漫画みたいに目の上が腫れていました。おそらく強度の猫パンチを顔面に食らったのでしょう。(クロちゃんの)

数分後には引いていました。こんなこともあるってことで。

焦らずに様子を見るだけで処置は特になし。

顔に爪がささってた

まさに言葉通り。マロちゃんの顔にクロちゃんの爪が刺さっていました。猫の爪は古いものが抜け落ちます。

(▼こういうの)

その爪がマロちゃんの顔にサクッと刺さっていたのです。抜いてあげました。その後特に処置などは無し。

まるで蜂の毒針ですね…

爪が皮膚に刺さったまま伸びてた

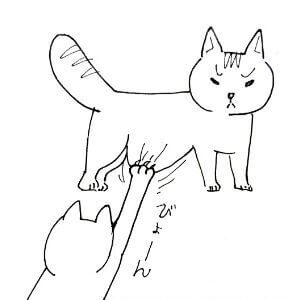

わかりますでしょうか…。

二匹のバトル中、クロちゃんの爪がマロちゃんの腹の皮膚に刺さったままびよーんと伸びているのを目撃してしまいました。

その後血が出るなど無くマロちゃんもケロッとしていました。

猫の皮膚はすごいですね。

まとめ

【猫同士のケンカで負ったひっかき傷の応急処置】

- 細菌の繁殖を防ぐため、ぬるま湯で傷口を洗ったり塗れたガーゼで傷口を優しく拭う。

※人間の消毒液は使用しないこと。 - 出血している部分に清潔なガーゼを当てて押さえて止血。

軽いものならここで止血できます。 - 処置をして10分程度様子を見ても止まらない場合は病院へ。

とにかく慌てず冷静に!

元から応急処置の知識があれば実際に何か起きたときに冷静に対処できます。常に猫に関しての情報収集を心掛けましょう。猫の応急処置の本など家庭に一冊あると安心です。

▼出血怪我のほか、火傷、骨折などに関しての応急処置についてもざっくりですが書かれています。

【参考文献】

0才からのしあわせな子猫の育て方

ネコの気持ちと飼い方がわかる本